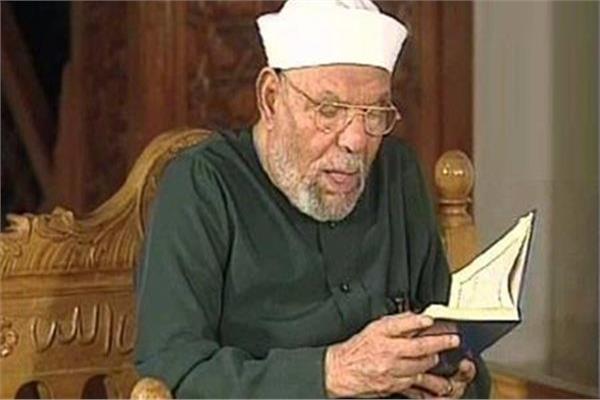

يواصل الشيخ الشعراوى فى تفسير الآية 219 من سورة البقرة حول قوله تعالى:» يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ».

بقوله: ثم تمضى الآية إلى سؤال آخر هو «وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العفو» إنه السؤال نفسه من عمرو بن الجموح وكان الجواب عليه من قبلُ هو «قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل «وهنا جواب بشكل وصورة أخرى «قُلِ العفو» والعفو معناه الزيادة وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: «وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بالبأساء والضرآء لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السيئة الحسنة حتى عَفَوْاْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضرآء والسرآء فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ» «الأعراف: 94-95».

إن الله جلت قدرته يحذر وينذر لعل الناس تتذكر وتعتبر، إنه سبحانه لم يرسل نبيًّا إلى قومٍ فقابلوه بالتكذيب والنكران إلاّ أخذهم وابتلاهم بالفقر والبؤس والمرض والضر لعلهم يتوبون إلى ربهم ويتذلّلون له سبحانه ليرفع عنهم ما ابتلاهم به، ثم لما لم يرجعوا ويقلعوا عما هم فيه من الكفر والعناد اختبرهم وامتحنهم بالنعم؛ بالخصب والثراء والعافية والرخاء حتى كثروا وزادت أموالهم وخيراتهم، وقالوا وهم فى ظل تلك النعم: إن ما يصيبنا من سراء وضراء وخير وشر إنما هو سنة الكون، وعادة الدهر، فأسلافنا وآباؤنا كان يعتريهم مثل ما يصيبنا، ولما أصروا على كفرهم باغتهم الله بالعذاب، وأنزل بهم العقاب المفاجئ. قلبهم الله بين الشدة والرخاء، وعالجهم بالضر واليسر، حتى لا تكون لهم حجة على الله، ولما ظهرت خسة طبعهم وأقاموا على باطلهم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر.

ولنتأمل قوله تعالى فى ذلك: «وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إلى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بالبأسآء والضرآء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فلولا إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ ولكن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشيطان مَا كَانُواّ يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أوتوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّبْلِسُونَ» «الأنعام: 42-44». أى لم نعجل بعقابهم بل تركناهم فتمادوا فى المعصية حتى إذا فرحوا بما أتوا من النعمة والثروة وكثرة العدد، «أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّبْلِسُونَ» أى يائسون من رحمة الله أو نادمون متحسرون، ولا ينفعهم الندم حينئذ.

فقد فاتت الفرصة وضيّعوها على أنفسهم. إن الحق ينزل هذا الأمر كعقاب وبه تكون النقلة صعبة، إنهم يتمادون فيعاقبهم الحق عقاباً صاعقاً، كالذى يرفع كائناً فى الفضاء ثم يتركه ليهوى على الأرض، والعفو هنا يمكن أن يكون بمعنى أنهم ازدادوا فى الطغيان. وهناك معنى آخر للعفو فقد يأتى بمعنى الترك:»فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاتباع بالمعروف» «البقرة: 178». أى فمن ترك له أخوه شيئا فليأخذه.

إذن فالعفو تارة يكون بمعنى الزيادة، وتارة أخرى يكون بمعنى الترك، والحق هنا يقول: «وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العفو» أى أن الإنفاق إنما يكون من الزائد عن الحاجة، فيكون معنى العفو هنا هو الزائد أو المتروك، وهكذا نرى أن العفو واحد فى كلا الأمرين، فلا تظن أن المعانى تتضارب؛ لأن بها يتحقق المعنى المقصود فى النهاية. فالعفو هو الزيادة، والعفو أيضا يؤخذ بمعنى الصفح. إذن فالإنفاق من الزائد عن الحاجة يحقق الصفح ويحقق الرفاهية فى المجتمع.

فالذى يزرع أرضا وينتج ما يكفيه هو وعياله ويزيد، فهل يترك ما يزيد عن حاجته ليفسد أم ينفق منه على قريبه أو جاره المحتاج؟ أيهما أقرب إلى العقل والمنطق؟ وكان ذلك قبل أن يشرع الحق الزكاة بنظامها المعروف. وما سر تبديلها من عفو إلى زكاة؟ لأن الحق أراد أن يقدر حركة المتحرك، فجعل حركته تخفف عنه ولا تثقل عليه.

لأن حركة المتحرك تنفع المتحرك، أراد المتحرك أو لم يرد؛ ولذلك نجد (زكاة الركاز) وهى الزكاة المفروضة على ما يوجد فى باطن الأرض من ثروات كالمعادن النفيسة والبترول وغيرها، لقد جعل الحق نصاب تلك الزكاة عشرين فى المائة، أى الخمس بينما الذى يحرث الأرض ويبذر فيها الحب ويتركها حتى ينزل المطر فتنمو فنصاب الزكاة هو العشر على ما أنتجته زراعته. وأما الذى يزرع على ماء الرى فعليه نصف العشر.

والذى يتاجر كل يوم ويتعب فيذهب للمنتج ويشترى منه، ثم يوفر السلعة على البائع فيشتريها، هذا نقول له: عليك اثنان ونصف فى المائة (2.5%) فقط. إذن فالزكاة متناسبة مع الحركة والجهد، كأن الحق يحمى الحركة الإنسانية من حمق التقنين البشري.

إن المتحرك القوى يدفعه الله ليزيد من حركته لينتفع المجتمع، وأوكل الله للحاكم الذى يتبع منهج الإسلام أن يأخذ من الأثرياء ما يقيم به كرامة الفقراء. إِنْ بَخِلَ الأغنياء بفضل الله عليهم، ولم ينفقوا على الفقراء من رزق الله؛ فالمنهج الحق يحمى المال من فساد الطمع، ومن فساد الكسل، ويريد الحياة مستقيمة وآمنة للناس. فالذى ينفق من ماله على أهله يحيا وهو آمن.

وكذلك من ينفق على أهله وتوابعه فتزداد دائرة الأمان، وهكذا لقد حمى الله بالزكاة طموح البشر من حمق التقنين من البشر، فالمقنن من البشر يأتى للمتحرك أكثر ويزيد عليه الأعباء، نقول له: إن هذا المتحرك إن لم يقصد أن ينفع المجتمع فالمجتمع سينتفع بجهده بالرغم عنه؛ فالإنسان الذى يملك مالا يُلقى الله خاطرا فى باله، فيقول: (ماذا لو بنيت عمارة من عشرة أدوار، وفى كل دور أربع شقق) ويحسب كم تعطيه تلك العمارة من عائد كل شهر.

إن هذا الرجل لم يكن فى باله إلا أن يربح، فنتركه يفكر فى الربح، وعندما نراقب الفائدة التى ستعود على المجتمع منه فسنجد الفائدة تعود على المجتمع من هذا العمل، ولنا أن نحسب كم فرد سوف يعمل فى بناء تلك العمارة الجديدة؟ ابتداء من البنائين ومرورا بالنجارين والحدادين والمبيضين والسباكين وغيرهم.

إن كل طبقات المجتمع الفقيرة تكون قد أفادت واستفادت من مال هذا الرجل قبل أن يدخل جيبه مليم واحد؛ لقد ألقى الله فى نفسه خاطراً، فأخرج كل ما فى جيبه، وألقاه فى جيوب الآخرين قبل أن توجد له عمارة.

وهكذا يحمى الله حركة المتحرك لأن حركته ستفيد سواه قصد إلى ذلك أو لم يقصد. أما إذا قلنا له: سنأخذ ما يزيد عن حاجتك قسراً فلابد أن يقول لنفسه: (سأجعل حركتى على قدر حاجتى ولا أزيد إلا قليلا).